符号的迷宫:拼音摘抄背后的文化密码

在数字时代的快节奏生活中,一种看似简单的行为正在悄然复兴——摘抄拼音。这不仅仅是一种学习方式,更是一场关于文化记忆的仪式。当我们的指尖在纸上勾勒出"zhāi chāo"这两个音节时,我们是否意识到,自己正在参与一场跨越时空的对话?拼音,这套诞生于1958年的拉丁字母注音系统,已然成为中国现代文化不可分割的一部分,而摘抄拼音这一行为本身,则蕴含着远比表面所见更为丰富的文化意涵。

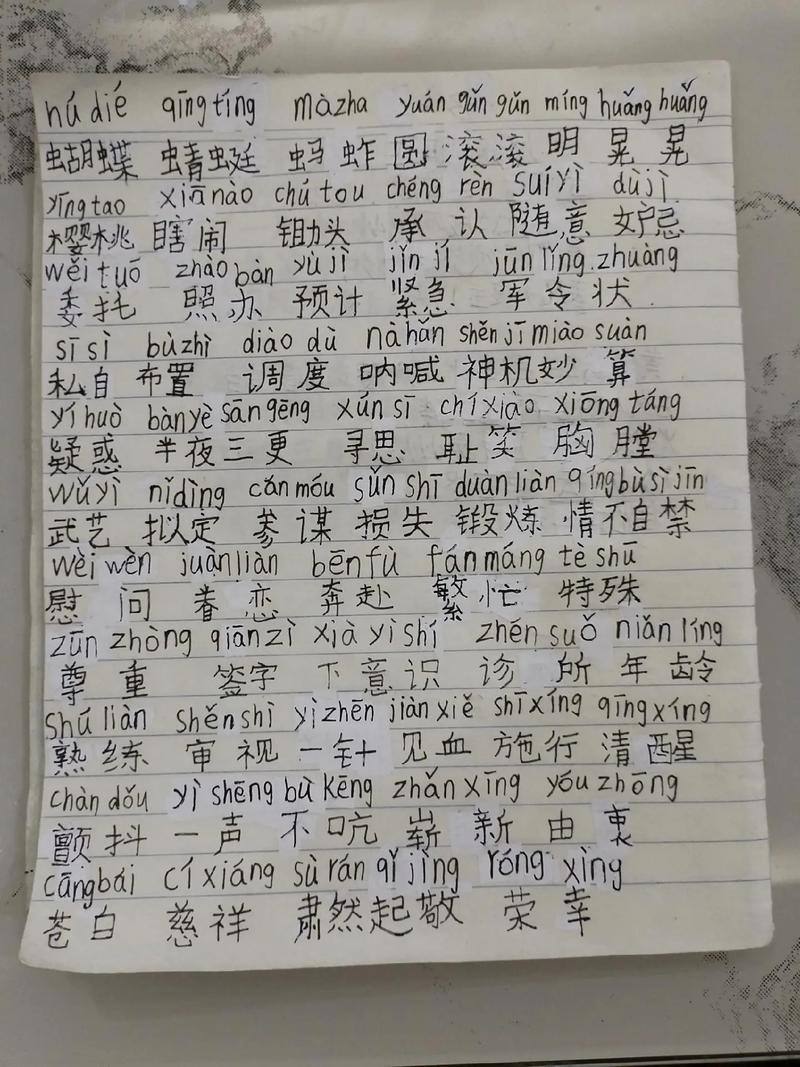

摘抄拼音首先是一种对抗遗忘的文化实践。在键盘输入成为主流的今天,许多人陷入了"提笔忘字"的窘境。当我们反复书写"pīn yīn"这两个音节时,实际上是在进行一场与遗忘的拉锯战。法国哲学家德里达曾言:"书写是记忆的艺术",而拼音摘抄正是这种艺术的基础训练。每一个被认真描摹的音节都是对汉字音形义三位一体特性的重新确认。有趣的是,这种看似机械的重复行为,恰恰激活了大脑中负责语言处理的区域,使抽象的语音符号转化为具身的文化记忆。那些坚持拼音摘抄的人或许已经发现,随着时间推移,"dú shū"不再只是纸上的标记,而成为内化于心的认知图式。

深入观察会发现,拼音摘抄构建了一种独特的认知界面。德国哲学家本雅明在《单向街》中描述过儿童如何通过反复描摹字母来建立与世界的关系。同样地,当学童在作业本上一遍遍写下"mā ma"时,他们不仅在学习发音,更在搭建一座连接声音与意义的桥梁。这套由21个声母、24个韵母和4个声调组成的系统,以其简洁性和逻辑性为汉语学习者提供了认知支架。研究表明,有规律的拼音摘抄能够强化大脑中负责语音处理的颞叶区域与负责视觉符号处理的枕叶区域之间的连接。这种神经可塑性的变化证明,"xiě zì"这一行为实际上重塑着我们的大脑结构。

从更宏观的视角看,拼音摘抄折射出中国现代化进程中的文化调适智慧。20世纪50年代诞生的汉语拼音方案,是传统汉字文化与现代语言学理论创造性结合的产物。当我们在纸上书写"wén huà"时,我们使用的是一套融合了西方字母形式与中国语音本质的符号系统。这种融合不是简单的文化妥协,而是一种高度的文化自觉与创新。社会学家费孝通提出的"文化自觉"概念在此得到生动体现——通过拼音这一媒介,中国文化既保持了自身的语音特性,又实现了与世界的高效沟通。那些被反复摘抄的拼音符号,实际上是中华文明面对现代化挑战时展现出的弹性与智慧的缩影。

在数字原住民一代中,拼音摘抄呈现出新的社会功能——它成为一种减缓信息过载的认知过滤器。当海量信息以光速冲击我们的感官时,"chāo xiě"这一慢动作创造了宝贵的思维缓冲空间。美国科技哲学家卡尔·纽波特在《深度工作》中指出:专注力是21世纪最稀缺的资源。而拼音摘抄恰恰要求我们暂时脱离数字洪流,专注于纸笔间的简单互动。"màn xiě"的过程无意中成为对抗碎片化阅读的一剂解药,让思维得以在字母与声调的排列组合中重新获得秩序感与掌控感。

回望那些被铅笔反复描摹的拼音符号,我们看到的不仅是一套发音工具,更是一部微缩的文化史诗。从扫盲运动的普及教材到国际汉语教育的桥梁,从计算机输入的编码基础到文化认同的隐性载体,"pīn yīn"这两个音节承载了太多超出其表面形式的意义。当下一代孩子继续在作业本上写下"zhōng guó"时,他们延续的不只是一种学习习惯,更是一种面对文化变革时的创造性态度——既尊重传统汉字的形意之美,又拥抱拉丁字母的实用之便。

在这个符号爆炸的时代,或许我们需要重新发现拼音摘抄这一简单行为背后的深刻价值。它不仅是学习语言的阶梯,更是平衡传统与现代、本土与全球的文化实践。"chāo lù yīn jié",这一动作本身已成为中国现代化进程中一个意味深长的文化隐喻——在变革中保持连续,在开放中坚守本色。每一次铅笔与纸面的接触,都是对这种文化智慧的无声致敬。

富贵科技网

富贵科技网